Définir la sobriété

La notion de sobriété, longtemps associée à l’énergie doit aujourd’hui avoir une place centrale dans le débat sur la gestion de l’eau. Elle ne doit pas être confondue avec l’efficacité, qui vise à faire autant avec moins grâce à des solutions techniques, ni avec la substitution, qui consiste à recourir à des ressources alternatives comme l’eau de pluie ou la réutilisation des eaux usées. La sobriété repose sur l’idée de réduire la demande en modifiant les usages et les pratiques. Elle suppose de s’interroger collectivement sur la pertinence et la hiérarchisation des usages de l’eau. Ces interrogations ne peuvent se faire sans une gouvernance démocratique et participative intégrant les citoyens eux même.

Vous retrouverez une analyse approfondie des enjeux de la sobriété hydrique dans le chapitre 7 du rapport « Comment partager l’eau en France ? A l’ère de l’anthropocène » (2025) qui développe en détail sa définition, ses leviers et ses perspectives

Deux grandes stratégies s’offrent face au risque de manque : augmenter l’offre en stockant ou en mobilisant de nouvelles ressources ou agir sur la demande en réduisant la consommation. Or, la gestion par l’offre tend à accroître la pression sur les milieux aquatiques et à retarder les efforts de sobriété. La sobriété hydrique apparaît donc comme une approche plus soutenable car elle ne vise pas à sécuriser les usages existants coûte que coûte mais à les transformer dans une logique d’adaptation systémique.

L’idée que l’abondance d’eau serait indispensable à la salubrité rend difficile l’acceptation de la sobriété. Pourtant, l’OMS fixe un accès optimal à 100 litres par jour et par habitant, alors que la moyenne française atteint 148 litres, et que 50 litres suffisent pour des conditions de vie décentes. Réduire la consommation ne peut toutefois pas reposer seulement sur les gestes individuels, car les usagers ne contrôlent pas toujours leurs équipements ni l’ensemble de leurs usages. La sobriété suppose donc une réflexion structurelle et systémique sur les modes de vie et de production : transformation des infrastructures et des politiques publiques, de l’organisation urbaine et agricole, transformation de la répartition de la ressource entre les différents secteurs économiques.

Enfin, la sobriété n’est pas synonyme de privation. Elle peut être choisie et organisée de manière anticipée évitant ainsi une « sobriété subie » lors des ruptures d’approvisionnement. En plus des nombreux co-bénéfices liés à la sobriété, elle permet de renforcer la résilience collective et de garantir une justice environnementale.

Le bassin Seine-Normandie fait de la sobriété son levier principal face aux sécheresses

C’est dans ce contexte que le Conseil scientifique du comité de bassin Seine-Normandie a pris position dans un avis publié en juin 2025 qui recommande de favoriser la sobriété en eau comme premier levier d’action face aux sécheresses avant la recherche d’efficacité ou la mobilisation de nouvelles ressources.

Pour y parvenir, l’avis identifie plusieurs axes. Il insiste d’abord sur la nécessité de suivre précisément les consommations afin de disposer d’une connaissance précise des usages et des volumes prélevés. Cette mesure doit aller de pair avec une réflexion collective sur ce que sont les besoins essentiels afin de distinguer les usages prioritaires de ceux qui peuvent être réduits ou abandonnés.

La sobriété repose aussi sur un effort de formation et d’information permettant à tous les acteurs de comprendre les enjeux et les leviers disponibles. Elle suppose aussi des modes de gouvernance anticipatifs et participatifs dans lesquels les décisions de répartition de l’eau sont discutées à l’échelle locale pour garantir l’équité et l’acceptabilité.

Dans cette logique, le Conseil invite à prioriser les usages en fonction de leur utilité sociale et environnementale et non de leur poids économique ou historique. Les politiques de tarification peuvent jouer un rôle d’incitation à condition d’être bien paramétrées, et assimilées par l’usager grâce à une communication claire.

Les subventions à la réduction des consommations constituent un levier efficace pour accompagner le changement des pratiques.

Enfin, l’avis souligne l’importance de s’appuyer sur la nature notamment dans la production agricole ainsi, par exemple, que dans l’utilisation de matériaux biosourcés dans le secteur du bâtiment.

Le Club des bonnes pratiques d’économies d’eau, consulté pour la préparation de cet avis, a rappelé que des solutions comme la réutilisation des eaux usées ou l’arrosage avec de l’eau de pluie ne relèvent pas de la sobriété puisqu’elles déplacent la consommation plutôt que de la réduire. Les leviers jugés efficaces sont la sensibilisation, l’action d’« ambassadeurs de l’eau », la diffusion de kits hydroéconomes permettant jusqu’à 12 % d’économies ainsi que le ciblage des gros consommateurs et des bâtiments publics. La tarification, en revanche, a peu d’effet sur la baisse des consommations du fait de la faible élasticité-prix de la demande en eau, sauf si elle s’accompagne de communication et de sensibilisation répétées : la simple annonce d’une hausse tarifaire peut avoir un effet temporaire sur les comportements.

Les apports de l’approche low-tech pour la sobriété hydrique

Ces recommandations rejoignent les réflexions menées dans le cadre de travaux de recherche et d’expérimentations de terrain. C’est notamment ce qu’explore le rapport de Sébastien Marécaux, réalisé en 2024 dans le cadre de son travail de fin d’études à Centrale Nantes et au Syndicat mixte des gorges du Gardon, qui propose Un éclairage de la réflexion « low-tech » pour la gestion de l’eau en milieu domestique.

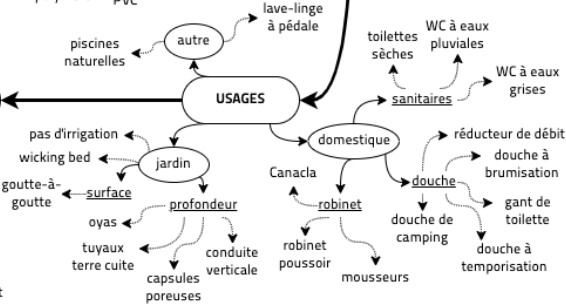

Ce dossier explore le potentiel des multiples usages sobres au long des différentes étapes du petit cycle de l’eau, de la captation à l’assainissement.

En ce qui concerne les usages domestiques :

- Les sanitaires, qui représentent environ 20 % de la consommation des ménages, peuvent être optimisés par des chasses d’eau à faible volume, par l’utilisation d’eau non potable (ne rentre plus dans le domaine de la sobriété comme défini précédemment), voire par des toilettes sèches ou à séparateur.

- L’hygiène corporelle, premier poste de consommation avec près de 40 %, peut être rendue beaucoup plus économe grâce à la réduction du temps et du débit des douches, en passant de 10–12 litres par minute à seulement 3–5 grâce à des pommeaux hydroéconomes ou des dispositifs artisanaux simples. Le levier le plus efficace de sobriété consiste à repenser l’hygiène corporelle elle-même, en questionnant la nécessité d’une douche quotidienne et en réhabilitant des pratiques plus sobres comme la toilette au lavabo.

- Pour l’arrosage, des techniques ancestrales comme les oyas, les tuyaux de terre cuite ou les capsules poreuses permettent de cibler directement les racines et d’éviter les pertes par évaporation.

- Enfin, pour le lavage du linge, des innovations comme les machines à pédale ou l’Obiwash® illustrent des pistes d’autonomie combinant faible consommation d’eau et sobriété énergétique.

Au-delà de ces exemples, le rapport souligne que la sobriété hydrique repose autant sur l’efficacité (choix des techniques simples, réparables et accessibles et qui fait durer le cycle domestique avant restitution), que sur la sobriété (changements de comportements, réduire les usages) qui assurent ensemble une résilience renforcée. L’auteur s’inspire des approches de NégaWatt et « zéro déchet » pour hiérarchiser la gestion « low-tech » de l’eau en milieu domestique comme suit :

- Renoncer (ex. toilettes sèches, fin des bains)

- Réduire (temps et débit de douche, chasses d’eau économes),

- Récupérer (eau de pluie, eaux perdues)

- Recycler (réutiliser les eaux grises)

- Rendre à l’environnement (phytoépuration, infiltration),

- Le tout en privilégiant les énergies renouvelables et les processus naturels pour les usages et traitements.